La percezione internazionale dell’India di oggi è quella di una storia di successo economico. L’India, infatti, insieme alla Cina, è un paese che rappresenta una cospicua fetta della popolazione mondiale e la cui esperienza, apparentemente, darebbe ragione alle rivendicazioni dei paladini della globalizzazione, ovvero di coloro che sostengono che una maggiore integrazione economica globale, accompagnata da strategie economiche liberiste, produce maggiore benessere per tutti. La stampa «ortodossa» descrive l’India come un gigante economico che si risveglia da un lungo sonno. Questa descrizione si fonda su molti elementi: tassi di crescita relativamente più alti negli ultimi due decenni, assenza di crisi finanziarie, rapida espansione delle imprese di servizi nel settore dell’IT e del software, che il know how offerto da un’ampia forza lavoro ha reso possibile. Le dichiarazioni ufficiali circa una riduzione della povertà sono anch’esse solitamente citate per indicare che le politiche economiche neoliberiste sono state all’origine dell’aumento della crescita economica e della maggiore riduzione della povertà registratasi in questo periodo.

La realtà in India è però molto più complessa, poiché quasi quindici anni passati all’inseguimento di una strategia di liberalizzazione economica, hanno significato per la maggior parte della popolazione dell’India condizioni materiali sempre più precarie e vulnerabili, un minore accesso ai beni pubblici e ai servizi di base e condizioni di lavoro scadenti. Quello che è ancora più significativo è che il progetto di sviluppo dell’India è ancora incompleto, e se da una parte il cambiamento della politica economica degli ultimi anni puntava in modo esplicito ad accelerare la crescita e lo sviluppo, nella realtà esso potrebbe aver invece avuto l’effetto «perverso» di rendere più difficile il raggiungimento di alcuni degli obiettivi che si prefissava.

L’economia indiana è cambiata radicalmente negli ultimi trent’anni, passando dall’essere un’economia «chiusa» fortemente condizionata dall’interventismo statale, ad una molto più esposta ai mercati internazionali, la cui attività economica dipende sempre meno dallo Stato.

Tuttavia alcune caratteristiche strutturali della forza lavoro non sono state modificate. Permangono infatti un elevato tasso di disoccupazione, un forte dualismo tra i settori organizzati e quelli non organizzati, in particolare nel manifatturiero, che talvolta si traduce in un dualismo tra piccola e grande industria. L’agricoltura rimane la principale fonte di occupazione, anche se sta aumentando l’occupazione nel settore terziario, e una quota preponderante della forza lavoro è sempre più coinvolta in attività a basso tasso di produttività.

Il modello di crescita adottato negli ultimi anni è stato determinante per l’aumento dei redditi aggregati pro capite e per garantire una rapida espansione in alcuni settori più dinamici, in particolare in quello dei servizi nel settore dell’ICT. Tuttavia, tutto ciò è stato anche accompagnato da gravi squilibri, che hanno significato modelli di crescita meno inclusivi e conseguenti problemi di sostenibilità. Vi è una crescente divergenza tra i redditi del settore agricolo e quelli dei settori non agricoli, che è a sua volta collegata alle deludenti performance dell’agricoltura e alla più rapida crescita dei redditi nel settore dei servizi. Le disparità tra i redditi urbani e quelli delle campagne sono aumentate, così come è avvenuto per le disuguaglianze fra le regioni. È evidente anche un maggiore grado di diseguaglianza verticale.

In termini di cambiamento strutturale, la quota dell’agricoltura nel PIL, coerentemente con le previsioni, si è ridotta durante il processo di sviluppo del paese, ma è stata accompagnata da uno scarso incremento della quota del settore secondario, che è rimasto agli stessi livelli dei primi anni Novanta. I tassi di investimento più elevati degli ultimi venti anni non hanno generato un aumento dell’espansione dell’industria, ma sono stati invece associati ad una boom apparente nei servizi, che rappresentano un serbatoio in cui confluiscono componenti eterogenee. Il settore terziario attualmente rappresenta circa la metà del reddito nazionale.

La crescita annuale del PIL nel settore dell’agricoltura e nei settori ad essa connessi si è ridotta dal 3,43% degli anni Ottanta al 2,97% negli anni Novanta, mentre la quota non agricola del PIL è cresciuta dal 6,37% al 7,14%. Dopo il 1996, i redditi pro capite reali provenienti dal settore agricolo sono diminuiti a causa di una bassa crescita nella resa dei raccolti e di condizioni svantaggiose per le coltivazioni non cerealicole. Naturalmente una diminuzione relativa del reddito agricolo è fisiologica e auspicabile in un processo di crescita normale. Il problema sorge quando si registrano, come in questo caso, flessioni assolute del reddito che non sono ascrivibili ad un conseguente spostamento della forza lavoro. La quota dell’industria primaria nel PIL è diminuita passando dal 60% al 25% negli ultimi quaranta anni, mentre la quota del settore primario nell’occupazione è rimasta al di sopra del 60%.

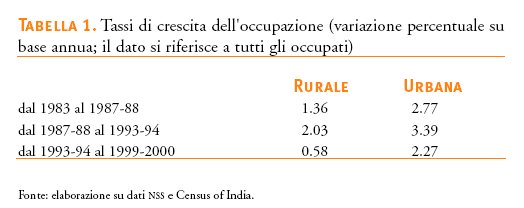

Tutto ciò ha comportato il persistere di una certa occupazione a bassa produttività per la stragrande maggioranza della forza lavoro. Infatti, il periodo successivo al 1991 è stato contrassegnato da tassi di crescita dell’occupazione estremamente bassi. L’occupazione rurale nel periodo compreso tra il 1993-1994 e il 1999-2000 è cresciuta ad un tasso annuale estremamente basso, meno dello 0,6% all’anno, molto al di sotto del tasso di crescita della popolazione rurale. L’aumento dell’occupazione urbana, del 2,3% annuo, risultava molto al di sotto dei livelli precedenti, e l’occupazione nei settori tradizionali è stata stagnante. L’istituto di statistica indiano Census of India suggerisce, inoltre, che si siano verificati gravi rallentamenti nella crescita dell’occupazione intesa come numero di lavoratori impiegati, con un maggiore incremento nel numero dei «lavoratori marginali» (ovvero quelli occupati per un periodo inferiore a 183 giorni). Inoltre la qualità del lavoro è peggiorata, con un aumento dei lavoratori occasionali e part-time e non di quelli tradizionali, così come si registra una maggiore fragilità dei contratti.

L’occupazione nel settore agricolo ha mostrato rallentamento maggiore rispetto a tutti gli altri settori, con una flessione assoluta del numero di lavoratori tradizionalmente impiegati nel settore agricolo a partire dagli anni Novanta. In parte ciò è dovuto ai cambiamenti registrati nei modelli tecnologici e nelle coltivazioni, che hanno ridotto il fabbisogno di manodopera nel settore. Anche la diminuzione della percentuale di terre di proprietà ha avuto un impatto notevole (l’attività agricola diventa sempre meno vantaggiosa per via della pressione esercitata sui contadini dagli aumenti dei costi nelle materie prime e dai sempre più bassi prezzi dei prodotti agricoli), poiché i contadini che usano manodopera familiare tendono a ricorrere ad una maggiore intensità di lavoro rispetto ai coltivatori che assumono manodopera.

Per le aree urbane dell’India, la decelerazione del suo aumento, o persino la flessione dell’occupazione nel settore regolare rappresenta uno degli elementi di maggiore disturbo nel periodo che è seguito agli anni Novanta, specialmente se consideriamo che la produzione industriale è cresciuta notevolmente ed il settore dei servizi (su cui si basava la maggior parte del lavoro regolare) ha rappresentato l’elemento più dinamico della crescita del reddito nazionale.1 Tutto ciò è stato provocato da una drastica riduzione nel pubblico impiego e da una crescita troppo lenta dell’occupazione nel settore regolare privato, che non è riuscito a compensare tale squilibrio.

È in atto un vivace dibattito fra gli economisti a proposito del fatto che le diseguaglianze dei redditi e dei consumi sono aumentate in India dopo la riforma. La conclusione più ovvia sembra essere quella suggerita dai dati aggregati raccolti a partire dal 1993-94, che indicano un forte aumento delle disuguaglianze – tra Stati, fra regioni urbane e rurali e all’interno delle stesse aree urbane. Inoltre, sebbene i segnali della presenza di una forte disuguaglianza all’interno delle aree rurali siano meno evidenti, la tendenza verso una riduzione delle disuguaglianze che è iniziata a metà degli anni Settanta con i programmi di sviluppo agricolo e di intervento pubblico si è chiaramente arrestata.

Una indicazione interessante che scaturisce dai dati del NNS per il periodo che va dal 1993-1994 al 2001-2002 riguarda il fatto che, sebbene i coltivatori ed i lavoratori impiegati in agricoltura abbiano subito una flessione, e i lavoratori autonomi non agricoli non abbiano fatto meglio, i lavoratori regolari del settore non agricolo hanno avuto performance migliori. Infatti, il lavoro salariato, la prossimità alla crescita urbana e la possibilità di emigrare sembrano essere i fattori determinanti non solo per evitare la povertà, ma anche per accedere ad un relativo benessere. Sebbene i coltivatori continuino a rappresentare il 20% delle famiglie più ricche nelle aree rurali, è cresciuta rapidamente la percentuale di famiglie ricche con reddito non proveniente dall’agricoltura che godono di legami con la aree urbane.

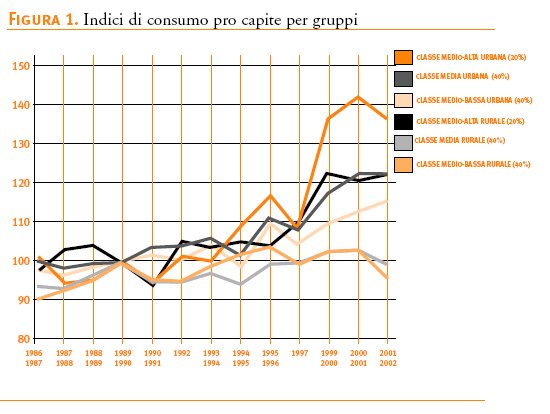

Nonostante o piuttosto a causa della squilibrata e diseguale crescita economica di questi anni, è stato registrato un netto miglioramento nelle condizioni materiali di vita per una quota significativa di popolazione appartenente alle classi medio-alte. Grazie al loro peso politico, questi gruppi hanno potuto esercitare un ruolo di gran lunga superiore alla loro rappresentanza demografica e hanno potuto influenzare la strategia economica a loro vantaggio. Quindi le élite locali e le classi medie sembrano essere non solo complici nel processo di integrazione nell’economica globale, ma anche suoi attivi sostenitori. Tutto ciò risulta evidente anche dai dati sulla distribuzione della spesa per consumi dei differenti gruppi. Come indica il Grafico 1, negli anni Novanta e fino al 2002, il 20% dei ceti urbani più alti (calcolato in base al consumo pro capite per nucleo familiare) ha registrato un rapido incremento. Gli altri gruppi, che mostrano un analogo significativo aumento pro capite dei consumi, rappresentano l’altro 40% della popolazione urbana ed il 20% della popolazione rurale. Al contrario, i consumi pro capite del 40% della fascia della popolazione rurale posta più in basso hanno registrato una flessione nello stesso arco di tempo. Queste tendenze non solo ci danno un’idea della distribuzione dei «beneficiari» del processo di crescita economica, ma indicano anche quali siano i sostenitori delle riforme liberali degli anni Novanta e di quegli successivi.

Il livello di disuguaglianza tra uno Stato e l’altro è cresciuto drasticamente in India negli anni delle riforme. Se da una parte la tradizionale gerarchia degli Stati indiani è rimasta inalterata, con Haryana e Maharastra al vertice e Bihar e Orissa alla base, il gap tra gli Stati più ricchi e quelli più poveri è cresciuto notevolmente a partire dal 1991, passando dal 2,6% a oltre il 4,5%.

In assenza di un livello minimo di protezione, gli agricoltori indiani hanno dovuto operare in un contesto di grande incertezza e alta volatilità internazionale, dovendo competere con i grossi produttori dei paesi industrializzati, che beneficiano di sostanziosi sussidi il cui livello medio supera di gran lunga il costo totale interno per la produzione di ogni singola coltivazione. Una simile esposizione alla volatilità dei prezzi globali è stata associata al crescente ricorso a forme di indebitamento privato, causata dalla mancanza di forme di credito istituzionale e da cui è derivata una sempre maggiore incapacità di onorare il servizio del debito (a causa anche della volatilità della produzione agricola e dei prezzi). La gravità della crisi nel settore agricolo è stata impietosamente rivelata dall’ondata di suicidi verificatasi fra gli agricoltori, soprattutto in determinate regioni del paese, ma anche dal sempre crescente fenomeno di migrazione a breve termine per motivi di lavoro (che ha interessato anche le donne, che si sono spostate da sole contravvenendo alle usanze tradizionali del paese) che alla fine del 2004 aveva coinvolto complessivamente circa 10.000 persone in tutta l’India.

Per decenni, prima degli anni Novanta, la produzione di cereali per alimentazione aveva registrato una crescita del 2,5% annuo, un po’ al di sopra del tasso di crescita demografica. Ma negli anni Novanta, la produzione dei cereali per alimentazione ha registrato una crescita di solo l’1,66% annuo, al di sotto del tasso di crescita demografica che è stato dell’1,9%. È stata questa la percentuale di crescita più bassa dalla metà degli anni Cinquanta. Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2004, si è registrato un calo anche nella produzione agricola totale pro capite (incluse anche le coltivazioni diverse dai cereali). In relazione a questo aspetto si sono verificati preoccupanti cambiamenti nei modelli di consumo. Il consumo di cereali pro capite si è infatti ridotto da 476 grammi al giorno nel 1990, a solo 418 grammi al giorno nel 2001, e anche il consumo complessivo di calorie pro capite è sceso da 2.200 calorie al giorno negli anni 1987-1988 a circa 2.150 negli anni 1999-2000.2

Questo avviene anche per il 40% della popolazione appartenente alle fasce più deboli, i cui consumi erano già al di sotto dei requisiti della FAO. I recenti dati NSS (analizzati da Abhijit Sen) suggeriscono che anche tra coloro che vivono in una povertà relativa, la quota di reddito destinata al consumo di cibo si è ridotta a causa del crescente fabbisogno di spesa nel settore della sanità, dei trasporti, dell’istruzione e dei combustibili. Ciò è causato dal ridotto o scarso intervento pubblico in questi settori e da un aumento degli oneri per i consumatori, che hanno portato ad una riduzione obbligata della quota destinata ai consumi di cibo nel budget familiare.

Nello stesso tempo, la riduzione della spesa in conto capitale da parte del governo è stata associata alle crescenti strozzature nelle infrastrutture e a un peggioramento nella fornitura di servizi pubblici di base. Questi elementi – la decelerazione della crescita occupazionale, il ridotto accesso al cibo per la gente comune ed il deterioramento della copertura e della qualità dei servizi pubblici – hanno avuto un forte impatto sulla condizione delle donne.

Ci sono diversi modi per spiegare perché il modello di crescita negli anni Novanta abbia avuto queste conseguenze. Alcune misure di «riforma economica» hanno danneggiato gli interessi della maggior parte dei piccoli produttori, che rappresentavano non solo le forme di produzione ad alta intensità di manodopera, ma anche la parte dominante dell’occupazione manifatturiera urbana e agricola. La minore importanza attribuita al settore del credito, una diversa propensione dell’investimento finanziario non più verso le banche ma verso il mercato azionario, l’eliminazioni di alcuni sussidi all’esportazione che favorivano i piccoli imprenditori, sono i fattori che hanno contribuito a danneggiare gli interessi e a compromettere la sopravvivenza di tali imprese. Allo stesso tempo, la drastica diminuzione degli investimenti pubblici nelle infrastrutture essenziali, sia pro capite che come quota del PIL, i «tagli di spesa» del settore pubblico e alcuni altri interventi hanno ridotto l’efficienza e l’accessibilità delle infrastrutture a causa di una inadeguata manutenzione. Tutto ciò non solo ha creato gravi «strozzature» per i produttori, ma ha anche aumentato i costi in termini generali, compromettendo la sopravvivenza economica delle piccole aziende.

Un altro fattore è da rintracciare nella pressione provocata dalla liberalizzazione delle importazioni, ora disponibili a tariffe mediamente più basse. I piccoli produttori hanno avuto difficoltà a far fronte ad una simile concorrenza sulle importazioni, non solo per il crescente controllo da parte di molte grandi aziende sulle reti di distribuzione, ma anche per il fatto che le piccole aziende non erano in grado di stare al passo con gli enormi budget pubblicitari che le multinazionali e le aziende più grandi potevano permettersi. Nel frattempo, mentre da una parte le esportazioni del settore manifatturiero, dato il contesto internazionale sempre più difficile, faticavano a rimanere o diventare competitive, dall’altra venivano costrette a trovare modi alternativi per rendere la manodopera più «flessibile» che mai (attraverso salari più bassi e condizioni di lavoro sempre più precarie), ma anche ad adottare nuove tecnologie ad alta intensità di capitale che potessero assicurare la qualità richiesta dai mercati mondiali. Questo ha fatto sì che anche i piccoli produttori che in passato erano fonte di occupazione ad alta intensità di manodopera, non fossero più in grado di generare così tanta occupazione.

La buona notizia in tutto questo è che i cambiamenti politici – a livello nazionale e in alcuni governi statali a partire dal 2004 – hanno portato ad una maggiore consapevolezza di questi problemi e della necessità di uno sviluppo più inclusivo, che a sua volta ha portato ad un cambiamento nell’ordine delle priorità strategiche. Il governo della United Progressive Alliance (UPA), che beneficia del sostegno esterno dei partiti di sinistra, ha posto un forte accento sull’investimento rurale, in particolare nelle infrastrutture, e ha rivolto un’attenzione particolare all’agricoltura. C’è stata anche una ripresa del credito bancario a favore dei coltivatori, mentre il credito istituzionale ai coltivatori diretti è più che triplicato.

Ma più significativa del resto è stata la promulgazione e l’entrata in vigore, all’inizio del 2005, del National Rural Employment Guarantee Act. Si tratta di una promessa di 100 giorni di lavoro nel settore pubblico per ogni famiglia di agricoltori, un intervento legislativo senza precedenti. Se verrà adottato in modo adeguato, potrà avere una serie di effetti positivi: ridurrà la crisi occupazionale nelle regioni agricole, farà risalire la domanda all’interno della depressa economia rurale, consentirà di aumentare la produttività del territorio attraverso lavori di irrigazione e favorirà altre attività che miglioreranno la qualità della vita nelle aree rurali. Ovviamente, perché tutto ciò possa accadere, occorre un impegno costante e vigile da parte della società civile nei confronti del processo in atto, in particolare occorre un’ampia mobilitazione politica e sociale nelle aree rurali per garantirne l’efficace realizzazione. Se si realizzerà tutto ciò, l’esperienza indiana potrà veramente servire da modello per il resto del mondo.

Note

1 L’unica caratteristica positiva dei modelli di occupazione è stata un aumento delle opportunità per le fasce istruite della popolazione, dato questo largamente correlato all’espansione dei servizi di IT nelle aree metropolitane o urbane. Tuttavia, mentre questo dato, insieme a quello relativo allo sviluppo del software, è stato ampiamente percepito a livello internazionale, in termini di economia complessiva sembra essere stato relegato a livelli troppo bassi per riuscire ad incidere in maniera significativa sull’occupazione totale.

2 Ovviamente è stato sostenuto che tutto ciò potrebbe rappresentare una diversificazione positiva dei consumi, un allontanamento dal tradizionale consumo di cereali per l’alimentazione, e un innalzamento dello standard di vita. Ma negli altri paesi in cui ciò si è verificato, il consumo complessivo dei cereali per alimentazione non è sceso come nel caso indiano, grazie al consumo indiretto di grano (per esempio, sotto forma di carni o pollame che si cibano di questo). In ogni caso, la riduzione complessiva dei consumi in termini di calorie (incluse tutte le derrate alimentari), anche per il 40% delle classi più abbienti della popolazione, suggerisce che non si possa dare per scontata una spiegazione ottimistica.